最近、お仏壇供養のご相談が多くなってきています。

・家を建て替えたので、昔の大きい仏壇は入らない。

・息子の家で生活するので、お仏壇は持っていけない。

・家の跡取りがいないので、お仏壇が要らなくなった。

などなど理由は様々です。

お仏壇を供養する大まかな流れは

①お寺様に来ていただき、お経を上げていただく

③お仏壇の中のものを必要なもの、不必要なものと区別する。

②お仏壇業者に依頼し、お仏壇とお仏壇の中の不必要なものを搬出する。

※大きいお仏壇の搬出の場合、大人が4人前後必要になります。

④お仏壇業者でお仏壇を供養してもらう。

です。

仏壇・仏具 大越仏壇

橋の親柱を納品いたしました。

1つの重さが約1t、材質は御影石です。

親柱の製作もお任せください。[emoji:i-179]

仏壇・お墓 大越仏壇

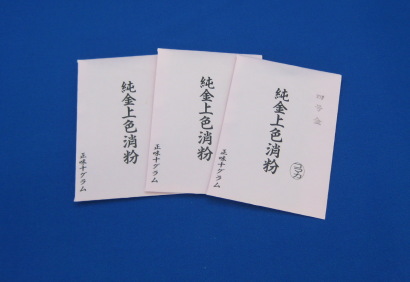

金粉です。

これも金沢から仕入れています。

1袋10gなので値段は[emoji:i-84]が飛び出るくらいです。

これをお仏壇のどこに使うかといいますと

・名古屋仏壇、三河仏壇の彫物を金粉仕上げにするとき

・扉の内側を金粉仕上げにするとき

などに使います。

この粉を使うと金箔のような輝きは無く、落ち着いた金色に仕上がります。

仏壇・仏具 大越仏壇

お仏壇工房はここ。[emoji:i-4]

写真は工房の裏からの写真

・お仏壇の特注

・厨子の特注

製作お任せください。[emoji:i-88]

仏壇・仏具 大越仏壇

打合せと確認に一路輪島へ。

能登は雪が少ないはずですが、例年になく輪島も大雪。

職人さんと打合せ、確認も終わり[emoji:i-179]

帰路。

上の写真は、天気予報で良くでてくる輪島気象台

「輪島上空には、マイナス〇〇度の寒気が・・・・・」とよくいわれている所です。

ここから毎日風船が上がり気温を調査しているそうです。

輪島塗の仏壇・仏具製作お任せください。[emoji:i-179]

仏壇・仏具 大越仏壇

関連リンク:輪島塗仏壇のご紹介ページ

厨子の試作木地です。

木地の形、寸法を決め、試作まで終わり

同じものを10個複製しました。

あとは金具の手配

塗り工程後、金具打ち、扉を取り付け完成です。

オリジナル厨子製作 承ります。

仏壇・仏具 大越仏壇

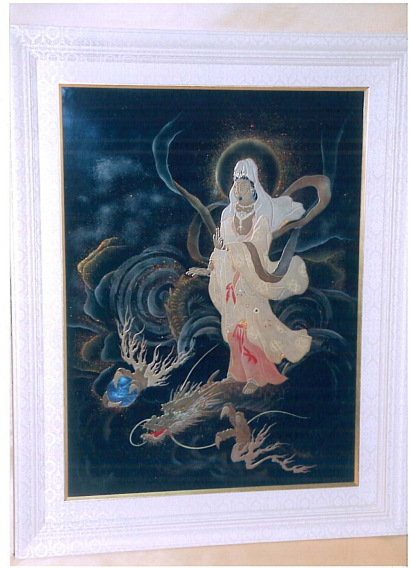

輪島塗の仏画、観音様です。

蒔絵も輪島で仕上げ、研ぎ出し蒔絵です。

輪島塗の仏画もお任せください。

輪島塗の仏具・仏壇、仏画製作

富山の大越仏壇

輪島塗の特長は塗りが堅牢であることです。

堅いために破損しても木地まで至る深い傷になりにくく塗り直して代々使えます。

その塗りを作りあげるための下地の技法、下地工程の多さが輪島塗の最大の特長です。

ここでは輪島塗の工程をご説明します。

| 工程名 | 内容 |

| 木地固め | 木地に漆を染みこませ、木地を固める |

| 木地磨き | 砥石で木地を磨き、漆の食いつきをよくする。 |

| 布着せ | 漆を染みこませた紗をはり、木地を補強する。 |

| 着せ物切り | 布の不要な部分を取り去る。 |

| 一返地 | 一辺地漆を塗る。一辺地漆は、地の粉(焼成珪藻土)と漆と米糊を混ぜたもの。 粘性が強く、ヘラで押さえつける。 |

| 一返地研ぎ | 砥石で研ぐ |

| ニ返地 | 二辺地粉(地の粉の粒子が細かい)を使った二辺地漆をぬる。 一辺地→二辺地→三辺地と粒子が細かくなる。 |

| 二辺地研ぎ | 砥石で研ぐ |

| 三辺地 | 三辺地漆を塗る |

| 三返地研ぎ | 砥石で研ぐ |

| めすり | さび漆を薄く塗り塗り肌を細かくする。 |

| 地研ぎ | 砥石で水研ぎする。 |

| 中塗り | 全体に中塗り漆を刷毛(はけ)で塗る。塗師風呂で乾燥 |

| 中研ぎ | 砥石で水研ぎ |

| 拭き上げ | 青砥石で水研ぎ、油分を拭きあげる。 |

| 上塗り |

ゴミやほこりを避ける為、塗師部屋で仕上げる。 |

| 呂色 | 真塗りの状態から塗り面を鏡面のように磨き上げる技法。 |

| 加飾 | |

| 蒔絵 |

漆で絵を描き、その上に金粉などを蒔き固まったあと更に漆を塗り |

| 沈金 | 漆面をのみで削り、削った線で絵を描く。削った線部分に漆を入れ その上から金箔を入れ乾いた後に線以外の金箔を拭き上げる。 |

輪島塗の工程をご覧ください。(クリックすると写真が出ます)

1)木地から木地磨きまで

↓

2)布着せから一辺地付けまで

↓

3)空研ぎから地研ぎまで

↓

4)地固めから小中塗りまで

↓

5)小中塗研ぎから上塗りまで

↓

6)上塗り研ぎから加飾まで

伝統技法の下地には3種類あります。

①:一般的な伝統技法はニカワと砥の粉を混ぜた「半田地」の下地。(泥地ともいう)

②:①よりも湿気に強い伝統技法は漆と砥の粉を混ぜた「型地」の下地。

③:輪島塗は“地の粉と漆”を混ぜた「本堅地」の下地。輪島塗は下地塗りを三回行う。

伝統技法による下地3種類の堅さ、湿気に対する強さの比較をすると

①ニカワ+砥の粉の下地(半田地) < ②砥の粉+漆(堅地) <③地の粉+漆(本堅地)

になります。

関連リンク: 輪島塗仏壇のご紹介

おりんの種類を大幅に増やしました。

ホームページ上で、おりんの音も聴けます

https://www.oogoshi.co.jp/sale/cat1_index.html

高岡は仏具の産地

お鈴の通販ページはこちら

https://www.oogoshi.co.jp/sale/cat1_index.html

仏壇・仏具 大越仏壇

輪島塗の御文箱です。

下地工程中のものです。

・御文箱

・りん台

・りん棒

・高月

・五条箱

・厨子

・位牌

などなどを輪島塗で製作いたします。

お任せください。

仏壇・仏具 大越仏壇

ジャパンラグジュアリフォーラムに参加しています。

場所は金沢

主催は、日本貿易振興機構(ジェトロ)さんです。

金沢の蒔絵組合、浅野太鼓さんも出展されています。

当社からは

「輪島塗仏壇」の御提案をいたしました。

写真は開場前の様子です。[emoji:i-68]

輪島塗仏壇の製作承ります。[emoji:i-179]

仏壇・仏具 大越仏壇